Requin Nourrice Fauve

La Morphologie

du Requin

Des caractéristiques physiques, une morphologie efficace

Il est conçu pour un mode de vie mobile, centré sur la chasse, la négation des courants et une efficacité énergétique maximale.

Cette silhouette hydrodynamique varie légèrement selon l’espèce, mais suit une logique constante :

minimiser la résistance à l’eau tout en maximisant la maniabilité et la vitesse

LE CORPS DU REQUIN

Une forme fuselée :

profil hydrodynamique

Les requins les plus rapides

ont un corps fusiforme,

c’est-à-dire en forme de torpille :

effilé aux extrémités et plus large au centre.

Cette forme est très hydrodynamique,

elle réduit la résistance de l’eau

et permet de glisser plus facilement en nageant.

Ils utilisent une nage appelée "thunniforme" : seule leur queue (et un peu le pédoncule caudal, la base de la queue) bougent d’un côté à l’autre, pendant que le reste du corps reste rigide.

Cela permet de conserver de l’énergie

et de nager très vite sur de longues distances.

Enfin, leur queue est en forme de croissant

(on dit "caudale lunate"), peut donner

de puissants coups d’accélération.

C'est comme une rame très fine et rigide,

capable de propulser l’animal

à grande vitesse en un instant.

Certaines espèces spécialisées présentent des variations :

Le requin mako ou le grand requin blanc ont une silhouette plus rigide, adaptée à la vitesse et aux longues distances.

Le requin nourrice ou le requin tapis sont plus aplatis, avec un corps plus souple, parfait pour naviguer près des fonds marins

.Le requin-marteau, avec sa tête en forme de T (appelée céphalofoil), possède une structure unique qui améliore la manœuvrabilité, le champ de vision, et la perception électromagnétique.

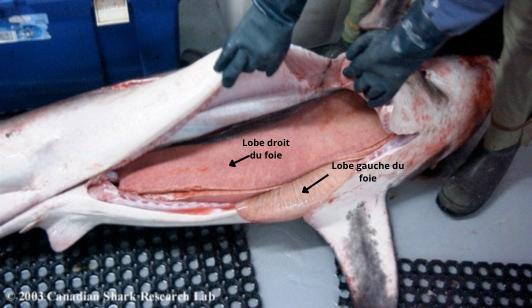

Un foie plein d'huile pour flotter

Les requins n’ont pas de vessie natatoire,

ce petit sac rempli de gaz

qui permet à la plupart des poissons osseux de flotter sans effort.

Ils utilisent une stratégie très différente : leur foie.

Chez certaines espèces, cet organe peut représenter jusqu’à un quart du poids total du requin, et il est rempli d’une huile très légère.

Cette huile de foie est moins dense que l’eau, ce qui crée une poussée vers le haut. Elle aide le requin à maintenir sa flottabilité et à se stabiliser dans la colonne d’eau, sans avoir besoin de nager en permanence ou de gaspiller trop d’énergie.

Le squalène : un ingrédient qui coûte cher aux requins

Si la surpêche des requins est souvent liée au commerce des ailerons, une autre menace silencieuse pèse sur eux : l’exploitation de leur foie pour en extraire une substance appelée squalène.

Présent en très grande quantité dans l’huile de foie de requin, le squalène est utilisé dans les cosmétiques, les compléments alimentaires et certains produits médicaux.

Des milliers de requins sont ainsi tués chaque année uniquement pour leur foie, parfois sans autre valorisation du reste du corps.

Choisir des alternatives végétales au squalène, c’est donc aussi contribuer à réduire la pression sur les populations de requins, déjà fragilisées.

Une musculature segmentée et puissante

Le corps du requin est entouré de muscles organisés en segments en forme de W,

appelés myomères.

Cette architecture musculaire très particulière, que l’on retrouve aussi chez d’autres poissons, est l’un des secrets de leur puissance et de leur agilité.

Grâce à cette structure, les contractions musculaires se propagent de manière fluide et progressive tout au long du corps, créant les ondulations efficaces qui permettent au requin d’avancer dans l’eau avec très peu de résistance.

Deux types de muscles travaillent en complémentarité :

Les muscles rouges, situés en profondeur, sont riches en vaisseaux sanguins.

Ils fournissent une énergie constante pour les déplacements lents et prolongés, parfaits pour la nage discrète et l’endurance.Les muscles blancs, plus proches de la surface, sont spécialisés dans les efforts courts et intenses.

Ils permettent au requin de bondir ou d’accélérer brutalement pour surprendre une proie ou fuir un danger.

C’est cette combinaison entre force endurante et accélération fulgurante qui rend le requin à la fois économe en énergie et redoutablement efficace lorsqu’il passe à l’action.

Une silhouette sculptée pour l’efficacité

UN CONCENTRÉ D’INGÉNIERIE

Du cartilage à la place des os

Le cartilage est le même tissu que celui qui compose nos oreilles ou le nez chez les humains.

Chez le requin, il remplace tous les os : crâne, mâchoire, colonne vertébrale, nageoires.

Mais ce cartilage n’est pas mou.

Il est renforcé par des dépôts de sels de calcium, ce qui le rend plus rigide dans les zones de forte contrainte (comme la mâchoire) tout en conservant sa légèreté.

Cette légèreté présente plusieurs avantages :

Moins de poids à porter dans l’eau, donc moins d’énergie dépensée pour nager.

Plus de flexibilité, donc une capacité de manœuvre supérieure.

Moins de densité que l’os, ce qui favorise la flottabilité, en complément du foie riche en huile.

Un squelette cartilagineux :

Légèreté, souplesse et efficacité

Contrairement à la majorité des poissons, les requins n’ont pas d’os.

Leur squelette est entièrement composé de cartilage, un tissu conjonctif souple, léger et résistant.

Cette particularité n’est pas une imperfection, bien au contraire, elle est au cœur de l’évolution du succès des requins depuis plus de 400 millions d’années.

Un crâne unique : protection et adaptation

Le crâne du requin est une capsule cartilagineuse qui protège le cerveau, les organes sensoriels, et les structures olfactives très développées.

La boîte crânienne est perforée de multiples canaux, permettant le passage de nerfs et de récepteurs sensoriels, notamment les ampoules de Lorenzini, indispensables pour la détection des champs électromagnétiques.

Le crâne est dissocié de la mâchoire, ce qui permet à cette dernière de se projeter vers l’avant lors d’une attaque — un avantage décisif pour attraper des proies rapides ou fuyantes.

Une colonne vertébrale semi flexible

La colonne vertébrale du requin est faite d’arcs cartilagineux successifs, qui offrent à la fois souplesse et résistance.

Elle s’étend jusqu’à la nageoire caudale, en supportant les mouvements de propulsion.

Le cartilage y est renforcé à certains endroits par des structures en forme d’anneaux, appelées centrum, qui donnent de la rigidité sans alourdir l’ensemble.

Le squelette cartilagineux du requin est donc bien plus qu’un simple trait morphologique :

c’est une stratégie évolutive efficace, qui combine légèreté, souplesse et performance, parfaitement adaptée à un mode de vie de prédateur actif dans un environnement en trois dimensions.

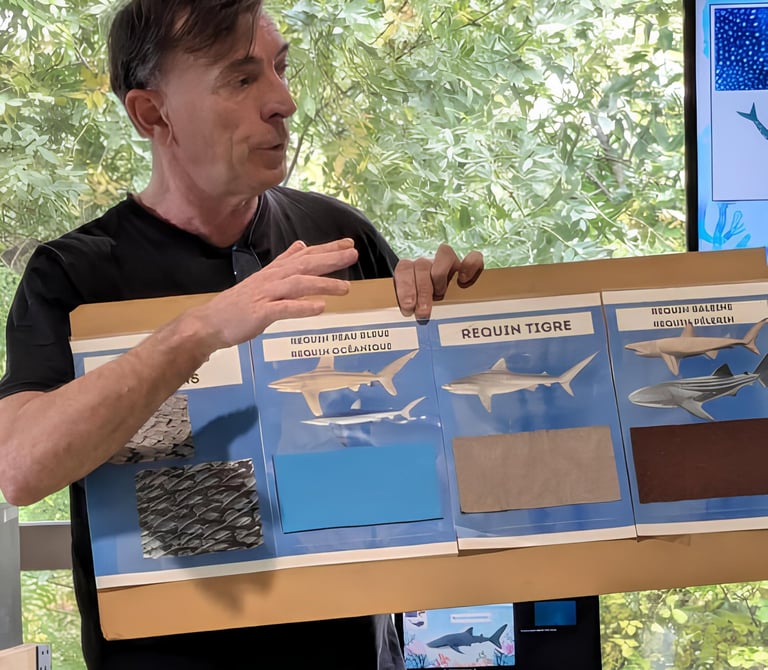

Des variations selon les espèces

Certaines espèces, comme le requin mako ou le requin-tigre,

ont des denticules plus larges et plus épais,

ce qui leur offre une meilleure protection

contre les morsures ou les abrasions

(indispensable dans les environnements rocheux ou lors de combats).

D’autres, comme le requin renard, ont une peau plus souple,

optimisée pour la discrétion et l’agilité.

La peau du requin, loin d’être une simple enveloppe,

c'est une armure high-tech naturelle,

conçue pour protéger, propulser et renseigner.

C’est un exemple spectaculaire de coévolution entre forme et fonction.

C’est cette protection passive, naturelle et permanente

qui a inspiré des revêtements antibactériens biomimétiques

pour des usages concrets :

hôpitaux, coques de bateaux ou textiles techniques.

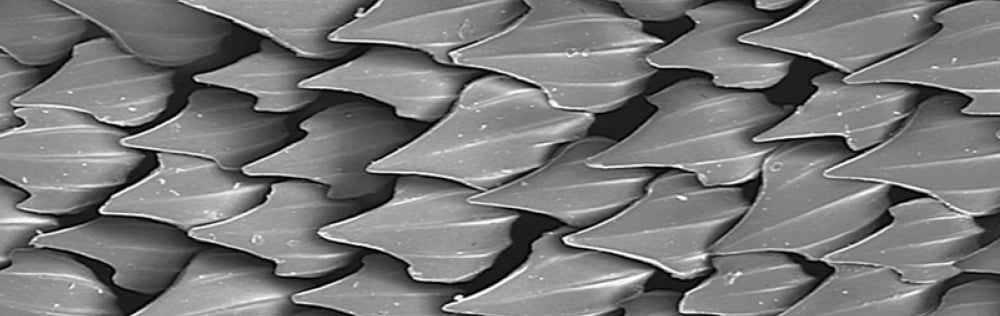

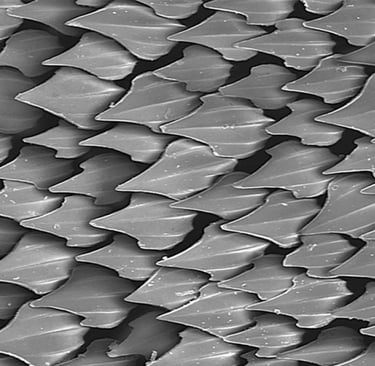

La peau des requins n’est pas lisse, ni douce au toucher.

Elle est rugueuse, presque comme du papier de verre.

Cette rugosité est due à des structures microscopiques appelées écailles placoïdes, aussi nommées denticules dermiques.

Ce système unique leur confère à la fois protection, efficacité hydrodynamique, et même des propriétés antibactériennes.

La peau du requin : un blindage vivant

Des denticules dermiques des mini dents sur le corps

Les écailles des requins ne ressemblent pas aux écailles des poissons osseux.

Chaque denticule dermique est en réalité une structure similaire à une dent :

elle possède une base en dentine,

recouverte d’un émaillage,

et implantée dans la peau

comme une dent dans la gencive.

Ce sont littéralement des dents microscopiques recouvrant tout leur corps.

Leur orientation (toutes inclinées vers l’arrière) et leur forme particulière

réduisent les turbulences de l’eau autour du corps du requin.

cela crée un effet de micro-canaux

qui diminuent la résistance à l’eau,

améliorant ainsi la vitesse et l’économie d’énergie pendant la nage.

Ce principe a même inspiré des matériaux de combi de nage olympique et des coques de bateaux.

Une barrière naturelle contre les infections

Les bactéries et algues ont besoin d’une surface plane pour pouvoir former un biofilm, une colonie organisée qui permet leur prolifération.

La surface des denticules est si rugueuse, étroite et mouvante

(le requin nage en permanence),

qu’elle ne leur laisse pas le temps ni l’espace de s’ancrer, ce qui réduit considérablement la formation de ces biofilms,

première étape de nombreuses infections cutanées

La peau du requin est constamment renouvelée. Les denticules s’usent naturellement avec le temps et sont remplacés, ce qui empêche également l’installation durable d’organismes pathogènes.

Des études ont démontré que la peau de certains requins (comme le requin citron) est capable de réduire la colonisation bactérienne de plus de 85 % par rapport à une surface lisse.

Ce phénomène est entièrement mécanique, et non chimique : il ne repose sur aucune sécrétion, mais uniquement sur l’architecture de surface.

Une peau ultra-sensible, véritable organe sensoriel

Sous les denticules se trouve une couche dermique truffée de capteurs sensoriels.

La peau du requin est capable de détecter :

les vibrations dans l’eau,

les courants,

les changements de température,

et même certaines substances chimiques.

Cette sensibilité exceptionnelle fait de la peau du requin un organe sensoriel à part entière, comparable à une interface tactile naturelle.

Elle complète d’autres systèmes sensoriels comme la ligne latérale, utilisée pour détecter les mouvements de l’eau, ou les célèbres ampoules de Lorenzini, qui captent les champs électriques émis par leurs proies.

Ce système sensoriel combiné permet aux requins de chasser avec une extrême précision,

y compris dans l’obscurité ou lorsque la visibilité est faible.

Leur peau devient ainsi un véritable outil de survie, à la fois défensive et offensive, capable de percevoir des informations invisibles à l’œil humain.

Une morsure puissante, mais contrôlée

Contrairement à ce que l’on croit,

tous les requins ne mordent pas avec violence.

Beaucoup utilisent des tactiques d’exploration,

comme la morsure-test :

un simple contact pour déterminer

si ce qu’ils sentent vaut la peine d’être mangé.

La morsure n’est donc pas toujours un acte agressif,

mais un moyen de comprendre leur environnement.

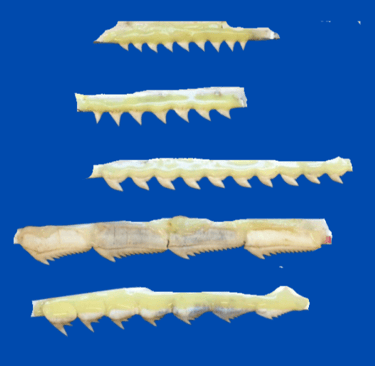

Des dents adaptées au régime alimentaire

Il existe plus de 500 espèces de requins,

et chacune a des dents spécialisées

selon son type de proie :

Le grand requin blanc possède des dents triangulaires, larges et crénelées comme des couteaux à steak, idéales pour déchiqueter des morceaux de chair.

Le requin mako ou le requin bleu ont des dents longues, fines et acérées, parfaites pour harponner des proies rapides comme les poissons ou les calamars.

Le requin nourrice ou le requin-léopard ont des dents plus plates, pour broyer des crustacés, des coquillages ou des oursins.

Le requin marteau ou le requin gris ont des dents intermédiaires, adaptées à une alimentation variée.

Chaque espèce a donc une "dentition sur mesure", fruit d’une coévolution avec son environnement et ses proies.

Des dents qui repoussent en continu

Les dents des requins ne sont pas fixées à l’os, comme chez nous.

Elles sont implantées dans la peau, sur une gencive mobile.

Et surtout, elles tombent et repoussent toute la vie.

Le requin possède plusieurs rangs de dents en réserve, situés juste derrière la première rangée visible.

💡 Certaines espèces comme le requin tigre peuvent produire jusqu’à 30 000 dents au cours de leur vie !

Lorsque la dent de devant tombe, celle de derrière bascule vers l’avant en quelques jours.

Ce système évite toute période de vulnérabilité.

C’est une véritable chaîne de production vivante, comparable à un tapis roulant d’armement.

Une mâchoire déboîtable et projetable

Chez la plupart des requins,

la mâchoire inférieure et supérieure

ne sont pas soudées au crâne.

Elles sont attachées par des ligaments flexibles et des muscles puissants.

Résultat : lors de l’attaque,

la mâchoire peut se projeter vers l’avant,

parfois jusqu’à 10 % de la longueur du museau,

pour atteindre la proie avec plus de précision.

Cette projection fulgurante permet de compenser un manque de mobilité du cou, puisque le requin ne peut pas

tourner la tête comme un mammifère.

Cela améliore aussi la puissance de la morsure, et assure la capture même si la cible tente de fuir à la dernière seconde.

Des dents renouvelables à vie

et une mâchoire projetable

Le système dentaire du requin est l’un des plus efficaces du règne animal.

Ce n’est pas seulement la forme des dents qui impressionne,

mais leur organisation, leur renouvellement permanent,

et la capacité de la mâchoire à se projeter vers l’avant pour capturer une proie.

Les dents et la mâchoire des requins sont à la fois des outils de chasse, des indicateurs d’alimentation.

Chaque espèce a optimisé sa dentition pour maximiser ses chances de survie dans son milieu, preuve de leur incroyable adaptation évolutive.

Requin Gris

Requin Soyeux

Requin Tigre

Les requins ne mangent pas tous la même chose, ni de la même manière. Leur régime alimentaire varie selon les espèces, la taille, l’habitat et l’âge.

Certains sont des prédateurs actifs, d’autres des charognards ou même des filtreurs géants.

Tous jouent un rôle écologique fondamental dans l’équilibre marin.

Alimentation et stratégies de chasse : l’art de trouver et capturer sa proie

Les charognards et le nettoyage des océans

Beaucoup de requins, comme les requins gris de récif ou les requins dormeurs, consomment aussi des animaux morts ou malades.

En éliminant les proies faibles ou en décomposant les carcasses, ils nettoient les océans et préservent la santé des populations marines.

Les requins ne se nourrissent pas au hasard. Leur alimentation est diversifiée, spécialisée et vitale pour l’équilibre des océans.

Ils occupent une place clé dans la chaîne alimentaire, et leur disparition aurait des conséquences dramatiques sur les écosystèmes marins.

Des stratégies de chasse selon les espèces

Le requin blanc utilise une stratégie de type embuscade : il attaque à grande vitesse depuis les profondeurs.

Le requin-marteau utilise sa tête élargie pour plaquer les raies sur le fond, avant de les mordre.

Le requin soyeux chasse en groupe et coordonne ses attaques, un comportement rare chez les poissons.

Le requin renard frappe ses proies avec sa queue allongée, qu’il utilise comme un fouet.

Ces techniques montrent à quel point les requins sont intelligents, adaptatifs, et loin du cliché du tueur automatique.

Un menu varié, selon l’espèce

Les requins carnivores (la majorité) se nourrissent de poissons, céphalopodes (calmars, poulpes), crustacés, tortues, et même d'autres requins.

Les grands prédateurs comme le requin blanc, le requin tigre ou le requin bouledogue peuvent consommer des phoques, des oiseaux marins, ou des mammifères marins.

Le requin-baleine et le requin pèlerin sont planctonophages : ils filtrent l’eau pour capturer du plancton, des œufs de poissons, et de petits crustacés.

D'autres, comme le requin nourrice, ont une alimentation plus benthique (au fond de l’eau), ciblant oursins, mollusques, ou poissons de récif.

💡 Le requin-tigre, surnommé « la poubelle des mers », est l’un des plus opportunistes : il peut avaler presque tout ce qu’il croise (coquillages, pneus, sacs plastique…).

Chasse sensorielle : voir, sentir, écouter avant d’agir

Les requins sont des chasseurs sensoriels hors pair. Ils utilisent successivement plusieurs sens pour détecter leur proie :

L’odorat : capable de détecter une goutte de sang dans 10 000 litres d’eau.

La vision : leurs yeux perçoivent les contrastes et les mouvements, même en faible lumière.

La ligne latérale : elle capte les vibrations émises par une proie en mouvement.

Les ampoules de Lorenzini : ces capteurs détectent les champs électriques produits par le cœur et les muscles des proies.

Le toucher et la bouche : une "morsure-test" permet parfois de déterminer la comestibilité d’un objet.

C’est une véritable cascade d’informations, qui permet au requin de choisir avec précision ce qu’il va consommer.

Le mouvement et les styles de nage des requins : précision, économie, puissance

Contrairement aux poissons osseux qui peuvent rester presque immobiles grâce à leur vessie natatoire, les requins doivent nager en permanence (pour la plupart d’entre eux) afin de ne pas couler et de respirer.

Mais cette contrainte a fait naître une efficacité de déplacement hors du commun, issue de millions d’années d’évolution.

Un corps profilé pour la vitesse et l’économie d’énergie

Le corps des requins est de forme fusiforme, c’est-à-dire allongé et effilé aux deux extrémités, comme une torpille.

Cette forme réduit la traînée de l’eau et permet une négation de la résistance hydrodynamique. Leurs muscles latéraux puissants assurent un mouvement en S de la tête à la queue.

La nage se fait donc par ondulation du corps, surtout au niveau de la queue, avec un battement caudal horizontal, tandis que le reste du corps reste stable pour une stabilité directionnelle.

Le rôle des nageoires dans le mouvement

Chaque nageoire a une fonction bien précise :

La nageoire caudale (queue) propulse le requin vers l’avant. Elle peut être hétérocerque (le lobe supérieur plus grand que l’inférieur), ce qui aide à maintenir la flottabilité.

Les nageoires pectorales, très rigides, agissent comme des ailes d’avion : elles génèrent de la portance et aident à contrôler la profondeur.

Les nageoires pelviennes et anale stabilisent le requin dans l’eau, limitent les roulis.

La nageoire dorsale, bien connue grâce au cinéma, sert principalement à la stabilisation latérale.

Chez certaines espèces comme le requin-renard, la queue elle-même est une arme, utilisée pour assommer les proies.

Différents styles de nage selon les espèces

La manière dont un requin nage dépend de sa taille, de son environnement et de son mode de vie :

Les requins pélagiques comme le mako ou le requin bleu sont conçus pour la vitesse et les longues distances. Le mako est d’ailleurs le requin le plus rapide, atteignant 70 km/h.

Les requins de récif, comme le requin à pointes noires, sont plus manœuvrables. Ils évoluent dans des milieux complexes et peuvent faire demi-tour très vite.

Les requins de fond, comme le requin nourrice ou le requin tapis, ont une nage plus lente et ondulante, parfois en partie assistée par la marche avec leurs nageoires sur le substrat.

Certains requins utilisent même les courants marins pour se laisser porter, économisant ainsi de l’énergie lors des longues migrations.

Pourquoi certains requins doivent toujours nager ?

La majorité des requins, notamment les espèces dites "obligées à la nage" (comme les requins blancs, makos, ou requins bleus), pratiquent la ventilation ram : l’eau pénètre dans leur bouche ouverte pendant qu’ils nagent et passe sur leurs branchies, leur permettant de respirer.

S’ils s’arrêtent de nager trop longtemps, l’oxygène ne circule plus, ce qui peut être fatal. D'autres espèces, comme les requins dormeurs, utilisent une pompe buccale pour forcer l’eau à circuler même à l’arrêt. Ces espèces peuvent rester immobiles sur le fond marin.

Le mouvement des requins est le résultat d’un équilibre parfait entre forme, fonction et énergie. Leur façon de nager est efficace, silencieuse, adaptée, et reflète leur place unique dans le monde animal.

7. Le sommeil chez les requins : repos actif ou éveil partiel ?

Contrairement à de nombreux animaux, les requins n’ont pas de paupières mobiles (sauf quelques espèces comme le requin-citron). Et pourtant, ils dorment ! Mais pas comme nous. Leur sommeil est atypique, fragmenté, parfois asymétrique, et toujours compatible avec leur mode de vie aquatique.

😴 Peut-on dormir sans s’arrêter de nager ?

Certains requins doivent nager en continu pour respirer. C’est le cas des espèces qui pratiquent la ventilation par nage ("ram ventilation") comme le requin mako, le requin blanc, ou le requin bleu. Chez eux, le sommeil ne signifie pas l’arrêt du mouvement, mais plutôt un ralentissement de l’activité cérébrale.

🧠 Ils dorment donc avec le cerveau partiellement actif, un peu comme certains oiseaux marins ou dauphins. On parle de sommeil unihémisphérique : un hémisphère du cerveau reste éveillé pendant que l’autre se repose, permettant de continuer à nager, surveiller l’environnement, et respirer.

🛏️ D’autres requins s’arrêtent… et dorment au fond

Les espèces benthiques (de fond) comme le requin nourrice, le requin zèbre ou le requin cornue peuvent s’immobiliser complètement. Leur respiration est assurée par un pompage actif de l’eau à travers les branchies, grâce à la bouche et les spiracles (ouvertures derrière les yeux). Cela leur permet de rester posés sur le fond marin pendant plusieurs minutes ou heures.

🌀 Certains ont même été observés en train de changer légèrement de position, comme pour ajuster leur ventilation ou réagir à une perturbation, tout en restant dans un état de repos profond.

📸 Comment sait-on qu’un requin dort ?

Moins de mouvement ou nage ralentie.

Réduction du tonus musculaire.

Réduction de la réactivité aux stimuli externes (sons, mouvements, lumière).

Yeux fixes ou mi-clos (selon l’espèce).

💡 Des études en laboratoire et en milieu naturel, grâce à des capteurs de mouvement et à la vidéo infrarouge, ont permis de détecter des phases régulières de repos chez de nombreuses espèces.

🧬 Un sommeil vital mais différent

Le sommeil chez les requins n’est pas encore totalement compris. Il semble indispensable à la récupération neuronale, comme chez les autres vertébrés, mais il ne suit pas les mêmes cycles que chez les mammifères.

On pense qu’il s’agit d’un sommeil léger, fragmenté, réparti sur plusieurs moments de la journée et de la nuit. Certains requins seraient même plus actifs la nuit (espèces nocturnes) et dormiraient en journée, comme le requin corail.

👉 En résumé :

Les requins dorment, mais de façon adaptée à leur physiologie.

Certains dorment en nageant, d'autres en restant immobiles.

Ils peuvent reposer un seul hémisphère cérébral à la fois.

Leur sommeil est léger, modulaire et vital pour leurs fonctions cognitives.

Le sommeil des requins est un domaine encore en exploration, mais il nous révèle une fois de plus leur ingéniosité biologique. Ni complètement éveillés, ni totalement endormis, ils sont toujours en alerte, même au repos.

8. Respiration des requins : un système branchial redoutablement efficace

Les requins ne respirent pas avec des poumons comme nous, mais avec des branchies. Ce système, hérité de leurs ancêtres marins depuis plus de 400 millions d’années, est extrêmement performant et adapté à des environnements variés : océans ouverts, récifs, fonds marins, voire eaux peu oxygénées.

🌊 L’eau à la place de l’air

Pour respirer, un requin doit faire passer de l’eau riche en oxygène sur ses branchies. Ces dernières se trouvent derrière la tête, sous forme de 5 à 7 fentes branchiales de chaque côté du corps, selon les espèces (7 pour le requin griset, la plupart ont 5 fentes).

💨 À l’intérieur de ces fentes se trouvent des lames branchiales tapissées de fins vaisseaux sanguins. Lorsque l’eau passe dessus, l’oxygène diffuse dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone est expulsé dans l’eau.

🌀 Deux techniques de respiration chez les requins

1. La ventilation active (ou buccale)

Certains requins peuvent pomper activement l’eau dans leur bouche puis la faire passer sur leurs branchies grâce à des mouvements des muscles buccaux et du plancher buccal. Cela leur permet de respirer même à l’arrêt, comme chez :

Le requin nourrice

Le requin dormeur

Le requin épaulette, capable même de survivre dans des eaux très pauvres en oxygène

Ce mode de respiration est typique des espèces de fond ou vivant dans des milieux exigus.

2. La ventilation passive (ou par nage continue)

D'autres espèces ont besoin de nager constamment la bouche ouverte pour que l’eau circule naturellement sur leurs branchies. Ce mécanisme est appelé ventilation par courant ou "ram ventilation".

Il concerne de grands nageurs comme :

Le grand requin blanc

Le requin mako

Le requin peau bleue

Le requin-baleine

❗ Ces requins ne peuvent pas rester immobiles longtemps sous peine de suffoquer.

👁 Et les spiracles ?

Certains requins possèdent de petits orifices derrière les yeux : les spiracles. Ils permettent à l’eau d’entrer directement dans la cavité branchiale sans passer par la bouche.

🔍 Très utiles pour les espèces de fond, comme :

Le requin ange

Le requin dormeur

Les raies (proches cousins des requins)

Les spiracles permettent de respirer sans avaler du sable ou de la vase, en restant posés sur le fond.

🧬 L'efficacité des échanges gazeux

Les branchies fonctionnent selon un principe appelé "échange à contre-courant" : le sang circule dans l’autre sens que l’eau. Cela permet de maximiser l’absorption de l’oxygène. Ce système est si efficace qu’un requin peut extraire jusqu’à 80 % de l’oxygène contenu dans l’eau, contre seulement 25 % chez l’humain qui respire de l’air.

👉 En résumé :

Les requins respirent grâce à des branchies situées dans des fentes de chaque côté de la tête.

Ils utilisent soit une respiration active (pompage buccal), soit une respiration passive (nage continue).

Certains possèdent des spiracles pour respirer sans ouvrir la bouche.

Leur système d’échange gazeux est parmi les plus efficaces du règne animal.

La respiration des requins illustre parfaitement leur adaptation à la vie marine. Ils sont capables de survivre dans des conditions où bien d'autres échoueraient, grâce à une physiologie simple mais optimisée.

Shark Education Club

Notre association se consacre à l’éducation et à la sensibilisation

sur l’importance cruciale des requins pour les océans.

Nous intervenons dans les milieux scolaires et périscolaires,

lors de conférences, d’événements

liés à la mer et à l’environnement.